Zollrecht umfassend erörtert

20 Feb 2026

Der unterlegene Wüterich als Oberhaupt meint, nur die Mindermeinungen seien korrekt. Aber die Mehrheit hat entschieden, dass bestimmte Zölle nicht vom geltenden Recht gedeckt sind. Eine pauschale Ermächtigungsgrundlage bestehe für den Präsidenten nicht. Ein Zoll muss vom Gesetz gedeckt sein. Das Gericht weigerte sich, die komplexe Materie der Rückerstattung rechtswidrig kassierter Zölle zu beurteilen.

Der Staatschef meinte gleich in einer Pressekonferenz weinerlich, Rückforderungen würden jahrelange Prozesse auslösen, und er werde sofort neue Zölle mit anderer Rechtsgrundlage verhängen. Diese hatte der Verfasser um 1982 im Recht der Internationalen Wirtschaft samt Gerichtsbarkeiten erklärt, aber das TLJ aktualiert die Themen.

Kritiker im Internet aufspüren: Neue Taktik

16 Feb 2026

Lauf dem Offenen Brief unter dem Titel Open Letter to Tech Companies: Protect Your Users From Lawless DHS Subpoenas vom 10. Februar 2026 bedient es sich keiner gerichtlichen Verfügung, sondern geht die Internetanbieter mit bereits als rechtswidrig eingeordneten Administrative Subpoenas an. Der Offene Brief enthält Beispiele von dieser Verfolgung selbst harmlosester Kommentatoren der Regimepolitik.

Im Ergebnis versucht die EFF den Internetdienstleistern zu erklären, dass sie die Administrative Subpoenas nicht als Zwangsmittel geltenden Rechts ansehen und befolgen sollten. Vielmehr sollten sie ihre Kunden vor diesen rechtswidrigen Eingriffen schützen.

Unglücklicherweise hat sich unter dem neuen Regime gezeigt, dass gerade die Tech-Unternehmen besonders anfällig für Wutanfälle des regierenden Oberhaupts sind und sich das Justizministerium immer weiter von der politisch neutralen Verwaltung der Justiz und Durchsetzung des Rechts entfernt. Mit anderen Worten kann es dem Regime gelingen, Kritiker mundtot zu machen -- First Amendment hin oder her.

En español

Ruhm des toten Sportlers als Marke geschützt

19 Jan 2026

Der Fall behandelt die Revision nach einem Urteil, das die Haftungsklage von Privaten und Staatsorganen für die Nutzung von Namen und Bildnis eines Sportlers im Nichtstaat Puerto Rico, der in den Ersten Bezirk fällt, unter anderem beim Verkauf von Autokennzeichen abweist. Die Revision entscheidet teilweise zugunsten der klagenden Söhne des Sportlers, und der Fall muss im Untergericht weiter grpüft werden.

Daumenschrauben --> Deal --> Haftung

16 Jan 2026

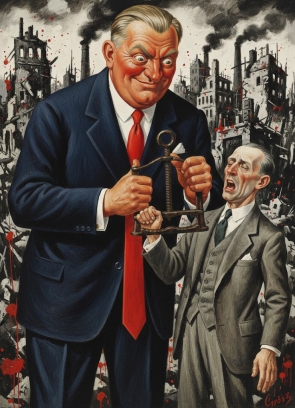

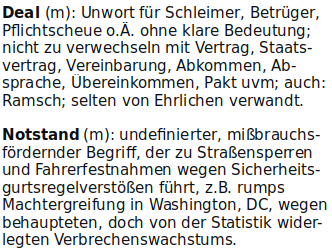

Sie werfen den Direktoren der beklagten Gesellschaft, an der sie Anteile halten, vor, auf die Deal-Erpressung der US-Exekutive rechtswidrig eingegangen zu sein, als diese zur Erteilung einer Ausfuhrgenehmigung für schnelle Chips Geld verlangte - 15% bis 25% vom Umsatz je Chipart. Der Kongress ist laut Art. I(9)(5) der Verfassung für Staatseinnahmen zuständig, in der Regel Steuern und Zölle, nicht das Weiße Haus, und verbietet Ausfuhrabgaben. Die Exekutive darf Chips nach normalen Vergaberecht kaufen, aber nicht Geld ohne Gegenleistung kassieren, selbst wenn der Gast im Weißen Haus stolz auf einen solchen Deal ist.

Am Morgen nach der abendlichen Auskunftsklagerhebung verkündete das zuständige Ministerium eine Ausfuhrerleichterung zugunsten der H200-Chips der Beklagten im Federal Register verkündet. Vielleicht ein zeitlicher Zufall. Jetzt muss sich der Aufsichtsrat mit der Haftungsfrage auseinandersetzen.

Der Wortlaut der Klage ist recht drastisch. Darauf können sich auch Dritte beziehen, denen das Weiße Haus die Daumenschrauben anlegt:

… the Company has reached with the United States Department of Commerce … to remit percentages of the Company’s revenues to the DOC from the sale of certain artificial intelligence chips to China. The payments are alleged to be made in exchange for the Company being issued licenses to sell said chips under applicable government regulations, the issuance of which require no fee, tax or other payment in exchange. Instead of pursuing the Company’s rights to operate free from unlawful fees, taxes or payments, the Board of Directors succumbed to the DOC’s extortion and agreed to give the government certain percentages of its revenues in exchange for no legal consideration.

En español

Krieg, Wahlpause, Auswandern, Steuerpflicht

13 Jan 2026

Manchen schockiert diese Frage, und andere rechnen ohnehin mit dem Ausrufen des Kriegsrechts. Natürlich sollten Wahlen nicht ausgesetzt werden, denn das würde in der Verfassung stehen und tut es nicht. Und in ein oder zwei Jahren lässt sich eine Verfassungsänderung mit der notwendigen Zustimmung der Einzelstaaten nicht umsetzen.

Wer aber die Nase jetzt oder dann voll hat und das Auswandern aus den USA erwägt, muss wie sprichwörtlich neben dem Tod auch an die Steuern denken: Der Bund erhebt eine Exit Tax, die der Internal Revenue Service ausführlich als Initial and Annual Expatriation Statement mit den Instructions for Form 8854 erklärt.

Nahezu alles Vermögen einschließlich kapitalisiertberechneter Renten wird behandelt, als ob es vor dem Tag des Wegzugs verkauft würde. Der Unterschied zwischen Erwerbskosten und Verkaufserlös ist nach den üblichen Steuersätzen zu versteuern. Zum Glück nur der Gewinn, und zudem abzüglich eines Freibetrages von 890.000 Dollar auf bestimmte Erträge.

Der Hammer: Diese Regeln gelten auch für die gewaltsam Deportierten, selbst wenn sie im berüchtigten CECOT-Gefängnis in El Salvador einsitzen.

En español

Das darf der doch gar nicht!

10 Jan 2026

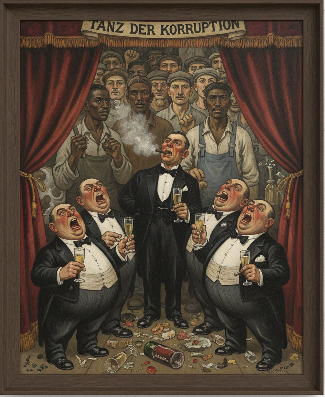

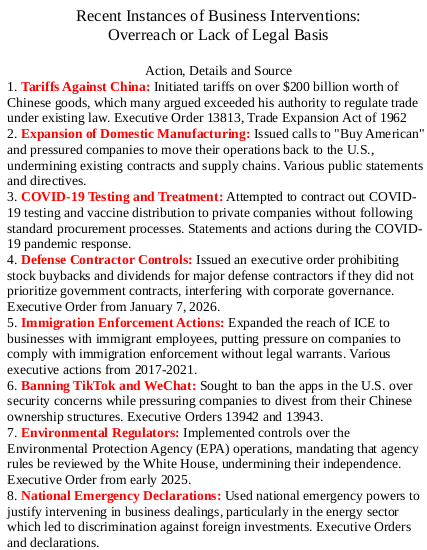

Rechtsgrundlagenlose Staatsinterventionen - ein Tag im Wall Street Journal

a) Kreditkartenzinsen seien ein Jahr lang zu begrenzen auf 10% statt "20$-30%".Duck.ai findet noch schnell weitere Eingriffe, die ohne gesicherte gesetzliche Grundlage oder Verfassungszuständigkeit vom güldnen Herrscher diktiert werden, siehe Bild oben/Ergebnis unten, und ergänzt mit Anmerkungen sein AI-Ergebnis:

b) Großinvestoren dürften keine Einfamilienhäuser mehr erwerben.

c) Ölfirmen müssen die Öl-Infrastruktur in Venezuela renovieren und das Öl auf den bereits gesättigten US-Markt und anderenorts nach einer Beteiligungszahlung an VZ und USA werfen.

Mir fallen mehr ein, aber das reicht schon für heute. Vor diesem Regime wussten Unternehmen, wie sich von solchen Eingriffen befreiten. Heute stellt sich ihnen die Frage: Was kostet es, und wem bezahlen wir einen Triumpfbogen? In was für einer Republik leben wir eigentlich?Additional Context and Implications These actions often sparked legal debates about the appropriateness and legality of his executive authority. Critics frequently argued that Trump’s approach to business regulations and executive power undermined established procedures and checks and balances designed to protect both consumers and businesses.

For example, while the use of tariffs does fall under the President's purview to regulate trade, the scale and method of implementation faced scrutiny regarding their adherence to constitutional limits. Similarly, the executive orders concerning defense contractors directly threatened corporate financial decisions without precedential support, leading to litigation and backlash from various stakeholders in the business community.

Unmoral statt Völkerrecht, die Donroe-Doktrin

09 Jan 2026

CK - Washington. In der guten alten Zeit - also der Zeit vor der Übermachtergreifung des Putin-Bewunderers und dem allgemeinen Respekt vor dem Recht und Völkerrecht und der amerikanischen Verfassung mit seiner als Vorbild angesehenen Gewaltenteilung - hätten wir an dieser Stelle, wie seit 1991, also 35 Jahren, kurz ein Jubiliäum gefeiert und dann wie üblich neue Gesetze, Verordnungen, Staatsabkommen, Entscheidungen oder Vertragsklauseln analysiert, vorgestellt oder erklärt.

Auch das Wahnsinndekret PRIORITIZING THE WARFIGHTER IN DEFENSE CONTRACTING vom 7. Januar 2026 mit dem Verbot von Gehalts- und Ausschüttungszahlungen bestimmter Unternehmen wäre erklärungsbedürftig. Wer kann es im In- oder Ausland nachvollziehen, wenn er nicht selbst ein Autokrat ist? Wess' Ungeistes Kind macht so etwas?

Die gute alte Zeit, so schlecht sie auch war unter dem eloquenten Reagan, dem allzu kleveren Nixon, der blutrünstigen Bushfamilie und einigen Taschenspielern, ist vorbei. Heute stellt sich die Frage, ob nicht das Recht und Völkerrecht sowie die Verfassung ausgedient haben und durch die eigene Moralität eines zutiefst unmoralischen Führers ersetzt sind.

En español

I didn't see that coming

03 Jan 2026

CK - Washington. Es ging doch um Drogen, oder? Nein, Drogen stellt Maduro nicht her.

Also um Öl, sagt rump. ("Nein, Öl für Kuba," flüstert Rubio im Hintergrund.)

Jedenfalls nicht um einen Typ wie Hitler, Stalin, Pol Pot oder den Zwerg in Nordkorea. Selbst bei denen stellt sich immer die rechtliche und ethische Frage, ob man sie einfach verschwinden lassen darf.

Jetzt haben wie die eigenartige Situation, dass die USA den eigenen Präsidenten nicht anklagen dürfen, aber einen im Ausland Geschnappten schon.

Maduro kann nicht damit rechnen, dass ihm der Supreme Court wie dem FIFA-Friedenspreisträger Immunität gewährt.

Doch der falsche Präsident!

01 Jan 2026

CK - Washington. Während die Welt den Übergang in ein Neues Jahr feiert, veröffentlicht der Kongress scheinbar in einer Nacht-und-Nebel-Aktion den Bericht über die Untersuchung der Straftaten des Präsidenten nach seinem Wahlverlust 2020 und den Putschversuch vom 6. Januar 2021. Darin stehen die Worte des Sonderstaatsanwalts:

Our investigation developed proof beyond a reasonable doubt that President Trump engaged in a criminal scheme to overturn the results of the 2020 election and to prevent the lawful transfer of power.*Im Ergebnis bedeutet dies wohl, dass sleepyD im Gefängnis schlummern dürfte, wenn nicht der von ihm neubesetzte Supreme Court die Strafverfolgung abgebrochen hätte. Darüber wird man in 2026 noch eine Menge nach der Auswertung der Berichte erfahren.

* COMMITTEE ON THE JUDICIARY, U.S. HOUSE OF REPRESENTATIVES, WASHINGTON, D.C., DEPOSITION OF: JACK SMITH, Wednesday, December 17, 2025, Washington, D.C.

Was kann man anderes vom Straftäter erwarten?

31 Dec 2025

Jahresrückblick 2025

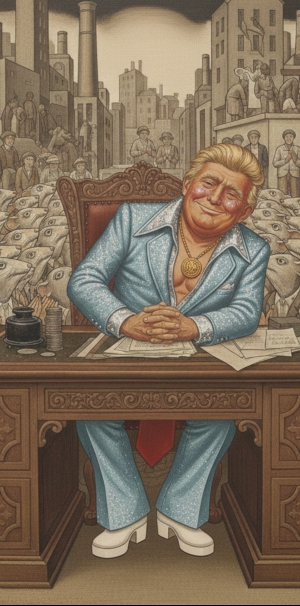

CK - Washington. Ein verurteilter Straftäter und erfolgloses Großmaul regiert das Land. Was kann man anderes erwarten als großspurige Lügen und versteckte und offene Untaten am laufenden Band, wenn der Präsident auch die Legislative in der Tasche und die Judikative mit seinen Leuten besetzt hat?

Das Jahr 2025 hat es für die USA in sich. Ohne Beachtung der Verfassungsgebote und -verbote führt der güldne Gänsrich Kriege, löst Ministerien und Oberste Bundesbehörden auf, greift ahnungslos und wütend in das Zollsystem und Völkerrecht ein, wirft hundertausende dringend benötigte Arbeiter aus dem Lande und fügt schamlos seinen Namen Gedenkstätten hinzu. Davon erfährt der zuständige Kongress aus Medien, die er sich einrichtete.

Schlimmer noch sind die stillen Veränderungen, die Juristen, aber nicht die Allgemeinheit, mitbekommen. Die ihm hörigen Richter am Supreme Court nehmen ungewöhnlich viele, von ihm in den Instanzen verlorene Fälle zur einstweiligen Entscheidung an, die sie mit nicht-einstweiligen Begründungen in seinem Sinne verkünden. Nur eine der Entscheidungen fiel mit knapper Mehrheit gegen ihn aus. Die über zwei Jahrhunderte ausgeklügelte Gewaltentrennung weicht damit einer bestechlichen Feudalordnung.

Deren langwährende Wirkung erklärt sich Juristen, die davon ebenso wie von der Neuformulierung bewährter Gesetzesauslegungsgrundsätze in den von seinen Ministerien veröffentlichten Verordnungen überrascht werden. Was wir 2016 nach seiner ersten Wahl vorhersagten, "der Supreme Court werde sich auf 40 Jahre verändern", gilt nun insgesamt auch für die exekutive Gewaltsausübung. Eine Fahrt mit unbekanntem Ziel.

Nicht einmal ein Viertel der Amerikaner wollte diesen Herrscher: 22.7% of the U.S. population voted for Donald Trump in the 2024 U.S. presidential election. It was not a majority, not even a quarter.

En español

Strafrecht international: Podcast IELR

20 Dec 2025

Themen wie Auslieferungen, Gefangenenaustausch, die damals neuen Mutual Legal Assistance Treaties gegen den Drogen- und Menschenhandel, Amts- und Rechtshilfeverfahren, Doppelte Strafbarkeit und Urteile aus England, der Schweiz, Malta oder Deutschland waren die ersten Themen.

Themen wie Geldwäsche und Korruption wurden damals eher belächelt. Heute reiht sich noch mehr dazu, beispielsweise der Missbrauch von Interpol und die Misshandlung der Richter des Internationalen Strafgerichtshofs durch das neue US-Regime. Seine und meine Privatbibliotheken füllten sich schnell mit frischen Werken aus der ganzen Welt, die für Rezensionen eintrafen.

Das Gemini-AI von Google half uns, den Reporter in einem 20-minütigen Podcast mit dem Titel IELR Podcast 2025 vorzustellen.

BBC berichtet, trump beleidigt: Goldrausch

16 Dec 2025

CK - Washington. trump reichte am 16. Dezember 2025 eine 33-seitige Klage gegen das BBC in Miami beim Bundesgericht erster Instanz in Florida ein. In Sachen trump v. BBC behauptet er, der Sender habe ihn durch Schnitte in der Berichterstattung über seine Rede vom 6. January 2021 vor dem Angriff auf das Kapitol beleidigt, und anderes BlaBla.

Mein Bericht Goldrausch im Januarheft von Kommunikation & Recht erörtert das Umfeld seiner Klagewut und denkbare anspruchsvernichtende Rügen des BBC und ähnlicher Beklagter aus der Medienwelt.

Wie kam es zum Shutdown und was folgt?

18 Nov 2025

CK - Washington. Kurz: Streit ums Haushaltsgesetz.

Republikaner: Steuererleichterungen für Milliardäre. Demokraten: Nahrungsmittelsicherung SNAP und Zuschuss zur Krankenversicherung.

Uneinigkeit, deshalb lief die Finanzierung des Bundeshaushalts aus. Beamten erhielten kein Gehalt, da keine Fürsorgepflicht besteht. Nur "wesentliche" Beamten durften unbezahlt arbeiten. Denen gingen die Lust und das Geld aus. Der Kongress wurde weiter bezahlt, aber das Repräsentantenhaus wurde in den Urlaub geschickt.

Wie geht es weiter? Vorübergehende Lösung bis Januar 2026: Das Haushaltsgesetz H.R. 5371, the "Continuing Appropriations, Agriculture, Legislative Branch, Military Construction and Veterans Affairs, and Extensions Act, 2026.Die Repräsentanten herrschen im Kongress, im Supreme Court und im Weißen Haus und versprechen eine Abstimmung über die Ziele der Demokraten im Dezember.

Auf dem Abstellgleis: die Wahrheit

30 Oct 2025

CK - Washington. Redefreiheit, Meinungsfreiheit, Äußerungsrecht: sie seien von der vorherigen Biden-Regierung unterdrückt worden, und T2 werde sie schützen, versprach er. 200 Tage nach seiner Machtübernahme zeigt sich ein anderes Bild:

1) Eine kanadische Provinz ließ in den USA ein Zitat des Ex-US-Präsidenten Reagan über die Zollpolitik und den langfristigen Schaden hoher Zölle ausstrahlen. Daraufhin kündigte T2 die außenwirtschaftspolitischen Verhandlungen mit Kanada auf und bezeichnete das Zitat als Lüge.

2) Staatsanwälte, die die von T1 animierten Angreifer auf den Kongress vom 6. Januar 2021 in Schriftsätzen als Rechtsbrecher unter Berufung auf ihre Verurteilungen erwähnten, wurden gerade suspendiert. Im Bundesjustizministerium wurde gesäubert: Die Staatsanwälte, die als Betreiber der zahlreichen Verurteilungen, gelten, sind bereits entlassen.

3) Einige Strafverteidiger wagen es noch, von politisch motivierten strafrechtlichen Verfolgungen zu sprechen, und wagen sich damit auf Glatteis, wo motivierte Vergeltung droht.

DieT2-Horde weiß genau, dass sie einen unlöschbaren Brand entfacht, wenn sie unzählige kleine Feuer legt. Gerichte verteidigen noch das Äußerungsrecht, aber einstweilen verstummen viele Kritiker.

Dazu passt das heutige Ausrufen von Rapid Reaction Forces der Nationalgarde in allen Einzelstaaten gegen Proteste ebenso wie die Leugnung einer SNAP-Finanzreserve zur Vermeidung einer Hungersnot bei einem böswillig von der Regierung vereitelten Haushaltsgesetz.

Nix los im US-Recht?

24 Sep 2025

Life, Liberty & the Pursuit of Happiness: Dissidents Hunted but Not Poisoned or Defenestrated

CK - Washington. Fast täglich erklärte das German American Law Journal das amerikanische Recht - seit über 30 Jahren. Seit dem lump-Amtsantritt stockt es. Warum?

Kann das US-Recht noch Spaß machen, wenn es wie ein KI-System halluziniert, Dekrete mit wirren Titeln wie The Gold Card produziert, Ministerien ohne Not zu Milliardenkosten umbenennt, und vor allem ruinös den Vorgaben des nichtswissenden Gasts des Volkes im Weißen Haus folgend gesicherte, demokratiewahrende Praxis und Rechtsprechung zur Gesetzgebung, und erst recht zur noch umfassenderen, doch weniger sichtbaren Verordnungssetzung, und zudem die Staatsinstrumente der Bundesjustiz und Bundesverwaltung über den Haufen wirft?

Jeder Frühstücksblick ins Federal Register mit neuen Verordnungen oder Verordnungs- und Richtlinienänderungen lässt den Leser erschaudern. Und der nachmittägliche Blick in die Revisionsentscheidungen der 13 Bundesberufungsgerichte und des Supreme Court of the United States wirft die Frage auf, ob der oder die Richter rumpRichter sind, und weckt Erinnerungen an das Dritte Reich.

Darf man diese Entwicklungen noch kritisch begleiten, wenn schon Uramerikaner entlassen oder ausgebürgert werden sollen, weil sie ihre Meinung öffentlich kundtun, wenn Nichtamerikaner wegen eines kleimen Strafzettels in ein KZ verfrachtet werden, während die Häscher eine Fangprämie verballern?

Was gegenwärtig an Verfassungswidrigem wie Jauche übers Volk und interessierte Juristen versprüht wird - wird gegenwärtig nicht korrigiert. Die Korrektur kann sich über Jahrzehnte erstrecken.

Bei der Wahl von rump I warnte der Verfasser, dass über 40 Jahre nachhaltiger Schaden von einem Supreme Court mit führerhörigen Richtern zu erwarten sei. Das bewahrheitet sich, aber in vielerlei Hinsicht kommt es unter lump II noch schlimmer. auch zu einer Dissidentenjagd.

Einige Zolltarifdekrete verfassungswidrig

30 Aug 2025

CK - Washington. Das Bundesberufungsgericht des Bundesbezirks gegenüber dem Weißen Haus verkündete am 29. August 2025 zwei Entscheidungen, die den dortigen Nachbarn ärgern. Einige seiner Zolldekrete verletzen die Bundesverfassung, die der Legislative, nicht der Exekutive die Zuständigkeit für den Zoll zuweist.

Die erste Entscheidung im Fall V.O.S. Selections v. Trump erklärt, dass die ersten fünf Zolldekrete unwirksam sind, weil der Präsident einen wirtschaftlichen nationalen Notstand ausrief, auf Grund dessen er sich die Verantwortung für das Zollrecht anmaß.

Die zweite Entscheidung im selben Fall V.O.S. Selections v. Trumpweist das Untergericht, das materiell genauso entschieden hatte, den Fal nicht weiterzubehandeln, solange der Beklagte die Gelegenheit zur Revision im Obersten Bundesgerichtshof der Vereinigten Staaten hat.

Das materielle Ergebnis ist nicht unerwartet, aber die Klärung der Rechtslage führt keine Veränderung der wirtschaftlichen Auswirkung der eigenmächtigen Handlungen des Präsidenten herbei. Die vom Weißen Haus verhandelten neuen Zollsätze gelten vorläufig weiterhin.

Bleib linientreu, mein Freund

24 Aug 2025

CK - Washington. Mein Freund,

Du steigst aus dem Auto und nimmst Dein Werkzeug aus dem Kofferraum, als Dir plötzlich drei maskierte Männer um den Hals fallen. Auf Deinen Kollegen werfen sich einige bewaftnete Soldaten.

Was machst Du? Du schreist, bittest um Gnade, rufst Maria im Himmel an, weinst um Deine Familie und fürchtest um Dein Leben.

Du weißt, als Ausländer wirst Du ohne Anhörung in ein KZ im dreckigsten, feucht-heißesten Florida oder Lousiana geflogen. Krokodile neben den Zeltdächern, Drahtzäune statt Wänden, 30 oder 50 Mitbewohner neben einer verstopften Toilette, mit Glück zweimal Essen am Tag.

Rechtsschutz? Menschenrechte? Mediendiskussion? Weit gefehlt. Die USA von heute drängen die großen Medien, mit Schweigen ihre Lizenzen zu behalten, vom herrschenden Idioten verschon zu bleiben - ergo keine Berichterstattung, erst recht nicht im Sinne des berühmten Investigative Journalism amerikanischer Tradition.

Du bist allein. Vielleicht strahlen Zeugen Videos auf Instagram oder Tiktok aus. Auf mehr kannst Du in Washington nicht hoffen. Der Rest der Welt ignoriert Dich auch. Alle fürchten das Regime.

55 Millionen Ausländer in den USA, gleich welchen Rechtsstatus sie besitzen, sollen nun bespitzelt werden, sagen die Ministerien. Schreib etwas in den Sozialen Medien, kann es auch Dir schlecht gehen.

Bleib linientreu!

Regime toleriert Gewehre in den Straßen

20 Aug 2025

CK - Washington. Jeder Staat kann eigene Waffengesetze erlassen, und in der Hauptstadt sind Gewehre außer Hauses verboten. Das Regime rump unter Leitung der Staatsanwältin Pirro verkündet jedoch plötzlich, dass ihr Tragen in der Stadt nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden wird.

Die Bevölkerung wundert sich, denn diese Entscheidung erschien stets unvereinbar mit ihren Wünschen. Der städtische Justizminister, hatte erfolgreich gegen die Usurpierung der Polizeigewalt durch rump geklagt und versteht die Welt nicht mehr. Zum Verständnis muss man weiter ausholen.

Die Staatsanwältin ist die lebenserfahrene Jeannine Pirro, kürzlich ernannt von trump. Sie ist Juristin, war Staatsanwältin, Richterin und vor allem eine TV-Berühmtheit bei Fox, rumps Lieblingssender. Die Hauptstadt hat keine Vertretung im Senat, der den Ernennungsvorschlägen zustimmen muss.

Die Ernennung erfolgte also über den Kopf der Bevölkerung hinweg, die anders als die in den Staaten im Bund nicht wahlberechtigt ist. Diese Bevölkerung hatte in den Stadtwahlen störrisch auf waffenfeindlichen Gesetzen und Praktiken bestanden, was die Stadt sicherer machte, und lehnte die Freigabe von Pistolen, Gewehren und Maschinengewehren, die in dichter Besiedlung unpassend erscheinen, ab.

Das Waffengesetz wurde durch Supreme Court-Entscheidungen dahingehend geändert, dass bestimmte Waffen im Privathaus geduldet und lizenziert werden. Die Konservativen im Lande hatten ihre lang unvertretbare Auffassung durchsetzen können, dass die Bundesverfassung im 2. Zusatz ein Bürgerrecht auf Waffen garantiere.

Die Entscheidung Pirros trifft auf Unverständnis, nachdem rump gerade um die 2000 Soldaten der Nationalgarde nach Washington brachte und bereits mit der Zahl der eingezogenen Waffen prahlte.

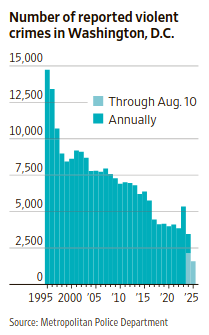

Seine von der Bevölkerung vorwiegend abgelehnte Maßnahme soll - mit der Behauptung eines den Tatsachen widersprechenden Notstands - Sicherheit und Schönheit nach Washington bringen, während die gewählte Stadtverwaltung belegt - und jeder Bürger weiß -, dass der Straftatentrend seit drei Jahrzehnten sinkt und die Hauptstadt friedlicher und sicherer denn je wirkt. rump provoziert, und die Waffenlobby gewinnt.

Geschäftsreise mit oder ohne Visum?

17 Aug 2025

CK - Washington. Der Kollege fragt, ob ich Stellung zum in Europa debattierten Thema Visum für anwaltliche Reisen in die USA nehmen kann.

Lieber nicht, aber das war schon immer eine interessante Frage für alle, die Geschäftsreisen aus ESTA-Ländern in die USA machen. Ich rühre das heiße Thema nicht an, weil die Umsetzung von Gesetzen und Verordnungen heute politischen Vorgaben, nicht immer den rechtlichen folgt. Unter heutigen Umständen ist das B1-Visum immer empfehlenswert, wenn die Einreise nicht rein touristischen Zwecken dient.

Rechtlich kann die Teilnahme an Konferenzen, die Geschäftsanbahnung und manches Verhandeln auch mit ESTA zulässig sein. Jedoch muss man bedenken, dass der Grenzbeamte vom Heimatschutzministerium das letzte Wort hat, selbst wenn der Kollege aus dem anderen Ministerium, dem Auswärtiges Amt über das Konsulat, ein Visum ausgestellt hat. Wenn der Grenzer eine Quote erfüllen muss oder will, kann er sein Ermessen entsprechend ausüben und die Einreise verbieten.

Schon seit Jahrzehnten gibt es an der Grenze auch Fangfragen für Europäer, die die USA besuchen wollen, damit beispielsweise eine rechtswidrige Prostitutionsabsicht unterstellt werden kann, und damit die Statistik zeigen kann, dass Abweisungen nicht diskriminierend nur Zentralamerikaner trafen. Unter rump soll es schlimmer sein, und die Prüfung von Digitalgeräten an der Grenze sowie die Datenauswertung in Sozialen Medien machen es noch einfacher, ermessensbasierte Abweisungen zu begründen. Wie nach China reist man deshalb heute auch nur mit leeren Geräten in die USA, Stichwort Burner Phone, gleich ob mit Visum oder ESTA.

Aber das Thema ist heute ein heißes Eisen, und da gebe ich nicht unnötig Empfehlungen.

Auf Dummenfang mit Deal und Notstand

14 Aug 2025

Die amtlichen Statistiken zeigen klar, dass DC seit 30 Jahren immer sicherer wird, aber rump behauptet ins Blaue große Gefahren. Die einzige Gefahrenlage folgte seiner Abwahl, als er seine Gefolgsleute zum gewalttätigen Angriff auf das Kapitol aufrief.

Bürger Washington's lesen sein am 14. August 2025 im Federal Register verkündetes Dekret zur Machtübernahme in der Stadt mit Entsetzen, aber wer Humor und nicht Angst hat, wähnt sich in einem Komödienstreich bei Saturday Night Live.

Heute sollen die von ihm geleiteten Polizeitruppen - in der Nacht, wenn etwaige Demonstranten schon im Bett sein sollten - den ihn so störenden Anblick von Wohnungslosen entfernen, indem solche Personen ins Gefängnis transportiert werden. Dort ist eigentlich kein Platz, aber: Guantanamo? Alligator Alcatraz?

Immerhin kann er schon Erfolge vorweisen. Bei einer Straßensperre in der Innenstadt (wo sind wir eigentlich? Bogota?) gestern Nacht gab es Festnahmen wegen unangeschnallter Sicherheitsgürtel. Ein erboster Bürger wird zudem unter der Kategorie Verbrechen angeklagt, weil er ein Butterbrot auf die Truppen warf. Dass Bürger sich provoziert fühlen, passt rump perfekt. Dass der Bürger im Justizministerium arbeitet, ist ihm nicht peinlich.

Ein mit der Bürgermeisterin ausgehandelter Deal, der sie wahrscheinlich anekelt, gibt ihm freie Hand, und heute erklärt die städtische Polizei, dass sie seinen Truppen auch Bürgerdaten überlassen wird. Wird jemand festgenommen, wird das Heimatschutzministerium unterrichtet werden.

Gruß aus dem State of Emergency

11 Aug 2025

Der strafrechtlich verurteilte Gast im Weißen Haus spinnt, denn die Bürger brauchen sich nicht um ihre Sicherheit zu sorgen. So wenige Straftaten wie jetzt gab es schon lange nicht mehr.

Aber die Nationalgarde soll nun einschreiten. In Gaza oder Ukraine und anderen Brandherden wäre sie sinnvoll eingesetzt.

Unrecht spektakulär - wer merkt es noch?

10 Aug 2025

CK - Washington. Der Narr, TV-Clown und Präsident hat mittlerweile Berater in seiner Regierung - davon mehr als dreißig aus dem Fernsehsender, der ihn seit Jahren mit Lügen unterstützt und fast eine Milliarde Schadensersatz für solche Lügen zahlen musste.

Mit solchen Beratern und eigenem täglich demonstriertem Unwissen wundert es nicht, dass er laufend Spektakel veranstaltet, die von echten Aufgaben und seiner Korruption ablenken, indem er den Boden des Rechts verläßt und über Allem schwebend propagandatitulierte Dekrete erläßt und irre Innen- und Außenpolitik macht.

Die Zollpolitik erheischt die Aufmerksamkeit, die bedingungslose Unterstützung Netanjahus ebenso, und die neue Idee, mit Russland einen Landtausch zulasten der Ukraine zu verhandeln, ist heute Thema Nummer eins. Dass er die Korruption mit dem Ausland plötzlich erlaubt, bemerken nur Juristen.

Den Universitäten nimmt er die wissenschaftliche und Redefreiheit, aber auch das Recht, ausländische Studenten aufzunehmen. Dem District of Columbia setzt er aus heiterem Himmel die Bundespolizei vor die Nase, während er davon spricht, wie in einem Putsch die dortige Staatsgewalt übernehmen zu wollen, damit die Bürger endlich Sicherheit genießen - während die Bürger sich freuen, wie gut die örtliche Verwaltung in den letzten Jahrzehnten die Anzahl und Art von Straftaten reduziert hat, sodass die Stadt im landesweiten Vergleich großer Städte statistisch gut aussieht. Der Proteststreifen auf der 16. Straße vor dem Weißen Haus ist bereits umgebaut, nachdem er Druck auf die Stadtverwaltung machte, und die bisher stets friedlichen Protest finden heute mit Furcht vor rechtswidrig ausgeübter, vom Weißen Haus dirigierter Staatsgewalt statt. Die einzige gewalttätige Demonstration, die vom 6. Januar 2021, betrachtet er als Befreiungsschlag, und die Putschisten, die Polizisten töteten, hat er begnadigt - und manche gar zu Regierungsmitgliedern ernannt. Und die Staatsanwälte, die seine und ihre Verurteilungen erreichten, lässt er kündigen oder gar strafrechtlich verfolgen.

Das Justizministerium hat er zum verlängerten Arm des Weißen Hauses und seiner privaten Empfindlichkeiten gemacht, obwohl es von der Politik unabhängig sein sollte - genau so wie die Gerichte, die er seit 12 Jahren mit der Wahl ideologisch gleichgesinnter Richter besetzt. Vom Gesundheitsministerium versteht er nichts, und so wundert nicht, dass er Kennedy Jr. zum Leiter machte, der die Forschung einschränkt und gegen Impfungen deklamiert. Das Kultusministerium schafft er ab, als ob die Ignoranz der Förderung bedürfe. Nichtweiße Ausländer behandelt er wie Vieh, Umweltschäden wie unvermeidbare Schicksalsschläge. Einzelstaaten animiert er, Wahlbezirke so umzuplanen, dass seine Partei leichter wiedergewählt wird. Obwohl Texas zu 60% demokratisch wählt, sind die Bundeswahlbezirke so geplant, dass seine Partei alle Abgeordneten stellt.

Das Recht wird auf den Kopf gestellt. 2025 macht es keinen Spaß mehr, über die Entwicklungen zu schreiben. Noch entscheiden Gerichte die normalen Fälle nach Recht und Gesetz, aber wie lange noch? Alles wird überlagert von der Anomalität der großen Politik, die wie ein ewiger Wirbelsturm über Washington hängt. Und der vom Präsidenten majoritätsbesetzte Supreme Court entscheidet mit hanebüchenen Erklärungen zu seinen Gunsten.

Der Kreis ist nicht geschlossen. Nichts ist mehr rund. Planen kann niemand. Selbst GOP-Lobbyisten können nichts erklären, sondern nur entschuldigen. Abwarten und Tee trinken reicht vielleicht nicht mehr.

Elemente des amerikanischen Vertrags als EBook

20 Jul 2025

CK - Washington. Im EBook-epub-Format vom Verfasser jetzt gratis zum Planen, Verhandeln und Verfassen:

.

.Auslegungsgymnastik mit Folgen

13 Jul 2025

CK - Washington. Im Bundesanzeiger vom 14. Juli 2025 verkündet das Ministerium für Gesundheit und Menschendienste die Neuauslegung eines alten Gesetzes und seiner Verordnungen, die seit 1998 gelten: Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act of 1996 (PRWORA); Interpretation of "Federal Public Benefit".

Im Kern greift die Verkündung die Auslegungsregel des canon of noscitur a sociis an. Das bedeutet eine weitreichende Umkehr vom Verständnis und der Umsetzung von Gesetzen in Verordnungen und Richtlinien. Dieser Schritt kann gewaltige Veränderungen im gesamten bundesrechtlichen Regelwerk bedeuten, auch außerhalb dieses Ministeriums, und sollte aufmerksam beobachtet werden.

Diese Aufmerksamkeit ist nicht garantiert, denn die Regeln dieses Ministerium stehen nicht im Scheinwerferlicht der Presse. Zudem wendet das Ministerium seine Auslegungsgymnastik auf Regeln an, die den Durchschnittsamerikaner nicht treffen, sondern das Verhältnis von Leistungen, die Ausländer in den USA erreichen können - also die aus trump-Perspektive Bösen. Was den kleinen US-Mann jetzt nicht stört, kann aber ohne Weiteres auf ihn erstreckt werden.

Die Revolution beginnt im Stillen.

Wahrscheinlich wird diese Auslegungsrevolution genauso unbemerkt vollzogen werden wie die kürzlich ins One Big Beautiful Bill Act-Gesetz geschriebene Kapitalfluchtbestimmung, die eine Sondersteuer von 1% auf Geldtransfers ins Ausland einführt. Zuerst sollte sie Ausländer treffen, die Geld an Familienmitglieder im Ausland überweisen; in der von trump unterzeichneten Fassung gilt sie auch für Amerikaner.

Bereits im Teufelskreis: die USA

12 Jul 2025

CK - Washington. trump leert ganze Abteilungen in den Ministerien und Bundesbehörden. Die Wettervorhersage wird eingeschränkt. Wissenschaftler werden mit der Mittelstreichung von Staat und Universitäten ausgeladen. Fast 200 Personen werden aus einem Feriendorf weggeschwemmt.

Die Grenzen werden dicht gemacht. Niemand kommt, also wird im Binnenland Jagd auf Menschen gemacht, hauptsächlich auf Braune. Die Jagd soll Kriminelle einziehen. Sie erwischt aber Kinder wie Erwachsene, Bürger wie legal Eingewanderte, kaum Straftäter und erst recht kaum Verurteilte. Die Einwanderungsbehörde streift durch Vororte, Geschäfte, Baustellen, Bauernhöfe, Schulen, Kirchen, Notaufnahmen und Operationssäle.

Die meisten dieser Maßnahmen sind rechtswidrig. Die Gerichte entscheiden in der ersten Instanz gegen die ausufernde Staatsgewalt, die schon die simpelsten Regeln missachtet: Rechtsstaatsgebot der Verfassung, Verordungserlass nach ordentlichen Gesetzen im Rahmen des Verwaltungsverfahrensgesetzes, Gewaltbeschränkung auf extreme Gefahrenlagen.

Aber trump ignoriert die Gerichte. Die zweite Instanz gibt ihm manchmal Recht - nicht unbedingt materiell, aber prozessual. Und die prozessuale Gerechtigkeit steht in den USA vor der materiellen. Die dritte Instanz im Supreme Court of the United States gehört ihm - also darf er tun und lassen, was er will. Das Gericht hatte für ihn eine nahezu unbeschränkte Immunität erfunden. Er hatte sich bei seinen Richtern bedankt, nachdem er vor dem Kongress seine State of the Union-Rede hielt.

Auf das Recht ist hier kein Verlass mehr. Zollrecht ist Sache der Legislative. Zölle bestrafen letztlich Verbraucher im Einfuhrstaat. trump versteht das nicht. Er setzt Zölle als außenpolitische Waffe außerhalb der Handelspolitik ein. Genauso dumm geht er mit der Wissenschaft und der Systematik der Staatsorgane um. Bildungsförderung wird abgeschafft. Die Dümmsten im Lande jubeln ihm noch zu. Die Plage des Unwissens verbreitet sich. Die USA befinden sich im Teufelskreis, aber die Unwissenden merken es nicht.

Ausreise statt Ausweisung: Neue Strafregeln

27 Jun 2025

CK - Washington. Die neue Strafverordnung Imposition and Collection of Civil Penalties for Certain Immigration-Related Violations wird als Regelungsentwurf im Bundesanzeiger, Federal Register, am 27. Juni 2025 verkündet. Die Verkündung ist vor allem wegen der rechtsgeschichtlichen Erörterung der gesetzlichen Grundlagen und administrativen Zuständigkeiten lesenswert. Sie ist bemerkenswert ausführlich. Sie ist nicht abschließend, weil sie einige Regelungen ausklammert und als Entwurf nicht ohne weitere Bearbeitung, auch unter Beteiligung der interessierten Öffentlichkeit, keine Wirkung entfaltet. Die Bundesverwaltung erarbeitete den Entwurf im Rahmen der erheblichen Umstellungen der Einwanderungspolitik und Zwangsmaßnahmen gegen Ausländer seit Januar 2025. Sowohl das für Einwanderungsrecht zuständige Ministerium DHS als auch das Justizministerium zeichnen als Verfasser. Ausländer sollen weiterhin die Möglichkeit erhalten, statt einer Ausweisung freiwillig auszureisen. Bei Verletzungen einer Ausreisevereinbarung sollen die nach dem Entwurf angepassten Ordnungsgelder verhängt werden.

Gericht lässt Zollzuständigkeit offen

11 Jun 2025

CK - Washington. Darf der Präsident ohne die Mitwirkung des Kongresses umfassende Änderungen des Zollrechts vornehmen? Er versuchte es am von ihm gepragten Liberation Day, und das Spezialgericht United States Court of International Trade verneinte die Frage am 28. Mai 2025, nachdem ein Importeur die Zollzuständigkeit trumps rügte. Die Verfassung weist die Zuständigkeit dem Gesetzgeber zu.

Die Exekutive rief die Revision beim Bundesberufungsgericht für den Bundesbezirk gegenüber vom Weißen Haus an, welches zuerst diese Entscheidung vorläufig aussetzte. Am 10. Juni 2025 entschied es im Fall V.O.S. Selections, Inc. v. Trump, dass das Hauptsacheverfahren eröffnet wird. Dieses macht es zur Eilsache, sodass es einen mündlicher Termin für den 31. Juli 2025 bestimmt. Der Beschluss behält sich ausdrücklich eine inhaltliche Meinung über die Rechtmäßigkeit der Zollmaßnahmen vor.

Zur außenhandelsrechtlichen Einführung und Vorstellung dieser Sondergerichte siehe vom Verfasser: Kochinke m. Leigh, Der Trade Agreements Act 1979 in den USA, Recht der Internationalen Wirtschaft 1980, 405; und Kochinke m. Horlick: Die Behörde des Handelsbeauftragten der USA, Recht der Internationalen Wirtschaft 1981, 458.

Pressebericht unkorrigiert: Verleumdungsklage

23 May 2025

CK - Washington. Ein Hacker berühmte sich, im Auftrag eines venezuelanischen Regimekritikers Straftaten im Internet begangen zu haben. Ein Medienkonzern berichtete unter dem Titel "How to Hack an Election," und der Kritiker verklagte diesen wegen Verleumdung. Er habe den Hacker nicht beauftragt.

In Rendón v. Bloomberg hob das Bundesberufungsgericht des elften Bezirks die Abweisung der Klage aus mehreren Gründen auf. Der Kläger habe die örtliche Zuständigkeit durch seine Staatsangehörigkeit nachgewiesen, obwohl das Regime ihm diese absprach, aber nicht formell aberkannte. Er habe nach dem Recht von Florida hinreichend und rechtzeitig vor der Klageeinreichung den Konzern mit der Bitte kontaktiert, die falschen Behauptungen zu löschen. Die Beklagte reagierte nicht.

Die Revision in Atlanta zieht für die Beurteilung des Falls einzelstaatliches Recht von Florida mit seinem neutral reporting privilege, der haftungsbefreiende Einrede der ordentlichen Berichterstattung, ebenso wie bundesgerichtliche Präzedenzfälle heran, die am 23. Mai 2025 die Schilderung des Sachverhalts zur interessanten Lektüre machen und rechtlich überzeugen.